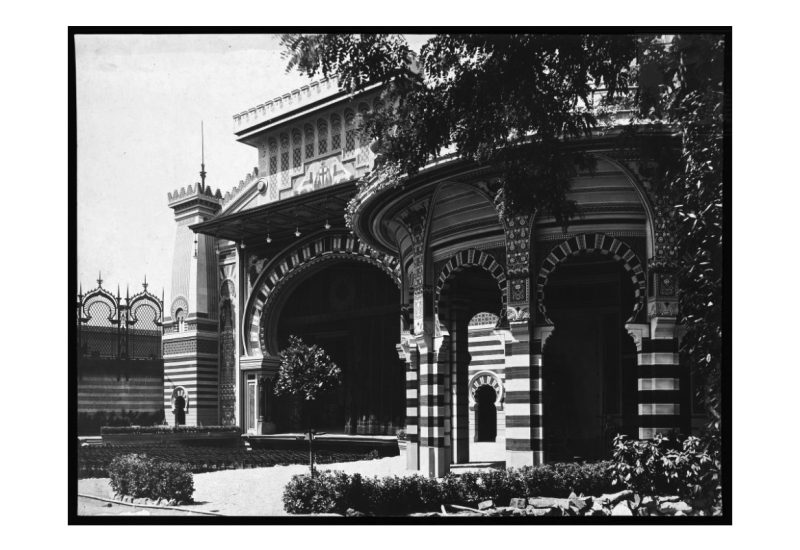

Nel tardo Ottocento, come molte altre città europee, Firenze fu attraversata dalla passione per l’esotico, il revival e le “follie” architettoniche che segnarono un’epoca di stravagante eclettismo. In questo contesto storico-culturale nacque il Teatro-Giardino Alhambra, un luogo il cui esotismo esuberante affascinava la borghesia fiorentina di fine secolo. Inaugurato il 5 giugno del 1889, si estendeva in una larga area dietro le quinte del Poggi di Piazza Beccaria verso il viale Carlo Alberto (oggi viale Giovine Italia), con un ingresso secondario su Borgo la Croce.

Il teatro, nello stile orientaleggiante del revival moresco in voga in quegli anni nelle grandi capitali europee, divenne rapidamente il punto di riferimento della Firenze della belle-époque, con il Duca d’Aosta tra i suoi illustri ospiti. Il suo fascino era tale che il quotidiano “La Nazione” lo definì come “il più grande, il più bello, il più elegante teatro giardino d’Italia”. La sua struttura imponente e articolata comprendeva un salone per concerti, un ristorante e un magnifico giardino, illuminato a luci elettriche, che incorniciava un enorme palcoscenico all’aperto.

Nonostante il suo successo iniziale, la storia del primo Alhambra fu breve. Nel 1890, solo un anno dopo la sua inaugurazione, un incendio distrusse parte della struttura. Il danno fu tale che molte persone, tra cui gli artisti e il personale, rimasero senza lavoro, e il 15 dicembre dello stesso anno venne organizzato uno spettacolo di beneficenza a favore dei lavoratori colpiti.

Nonostante il disastro, il teatro riaprì nel 1891 ospitando anche un cafè chantant. Nel corso degli anni successivi, il complesso subì numerosi lavori di restauro e ampliamento, il più significativo dei quali avvenne tra il 1900 e il 1910 grazie al fiorentino Adolfo Coppedè, il grande architetto del liberty italiano. Il suo progetto trasformò l’Alhambra in un vero e proprio polo culturale multifunzionale, arricchito da un nuovo grande teatro all’aperto con una capacità per diecimila spettatori, una sala cinematografica, uno sferisterio, una pista di pattinaggio e vari padiglioni in mezzo ad oasi verdeggianti per esposizioni e feste di gala, che rendevano il teatro non solo un luogo di spettacolo, ma anche un punto di riferimento per la socialità e il divertimento della Firenze bene, e più tardi dei fiorentini comuni, che passavano le serate d’estate nei freschi giardini dell’Alhambra guardando film e mangiando i lupini sotto le stelle.

Ovviamente l’Alhambra suscitava anche polemiche tra alcuni fiorentini per natura impermeabili al fascino del “nuovo”, che mal digerivano l’eccentrica sontuosità moresca, che vedevano come incongrua rispetto alla più austera tradizione rinascimentale e medievale di Firenze. Nel frattempo gli anni passavano, e alla fine degli anni ’50 l’Italia diventava moderna: il cemento armato sostituiva gli ornamenti, il pragmatismo prendava il posto della magia, e per l’Alhambra non c’era più spazio.

Nel 1961 l’intero complesso dietro le quinte del Poggi, una parte del quale utilizzato ormai solo come cinema all’aperto, venne raso al suolo per fare posto alla nuova sede del quotidiano La Nazione, progettata in pannelli modulari prefabbricati dall’architetto Pierluigi Spadolini. Oggi, alcuni resti della struttura sono conservati nel cortile della Palazzina Grottanelli, in Borgo la Croce, dove un tempo si trovava uno degli ingressi secondari del teatro.

Del complesso rimase solo il lotto con accesso su Piazza Beccaria con il Cinema Alhambra, che continuò a far sognare i fiorentini per l’inventività tecnologica, con un sistema che permetteva di aprire la copertura per permettere alla sala di non ingolfarsi del fumo degli spettatori. La Nazione ci racconta:

Quando venne inaugurato col nuovo arredamento, lo stupore esplose nel momento in cui riaccesero le luci per l’intervallo. Il soffitto cominciò ad aprirsi lentamente e tutti stavano con il naso all’insù a guardare le stelle mentre una densa nuvola del fumo delle sigarette fumate in sala saliva verso l’alto formando vortici e disegni che volteggiavano come giocassero. L’aria diventò fresca e trasparente e alla ripresa della proiezione il soffitto si richiuse. Non si era mai visto un cinema col tetto mobile.

Il cinema Alhambra, elegantemente restaurato dopo l’alluvione del ’66, e poi rinominato Metropolitan, poi Astra 2, ha visto la chiusura definitiva nel 2014. Acquistato nel 2019 dalla Banca di Cambiano, l’immobile è stato oggi restituito alla sua originaria funzione con il progetto dello studio Archea Associati, con Marco Casamonti alla direzione.

Nonostante le difficoltà e le polemiche che hanno accompagnato la sua esistenza, il Teatro-Giardino Alhambra rimane il simbolo di un tempo in cui l’esuberanza del benessere, la gioia di vivere e il gusto per l’esotismo arricchivano Firenze di un fascino speciale, e di un respiro più cosmopolita e europeo. Gloriosi e gioiosi tempi andati, in una Firenze del dopoguerra che ha sempre mal tollerato il nuovo, e che forse non è mai riuscita a fare i conti con una visione chiara per il suo futuro.

Molte foto del vecchio Alhambra sono custodite nella pagina facebook Vecchia Firenze Mia curata da Gianni Greco.

Foto: (ASFi, Adolfo Coppedé, 18, tav. XXXIV da L’Architettura italiana, anno XVI)